Les dispositifs anti-aigrettes

Nous sommes habitués à constater, sur les clichés astronomiques, que les images des étoiles possèdent quatre ou six excroissances lumineuses. Ceci ne choque personne. En effet, de tout temps les hommes ont dessiné des bras lumineux autour des étoiles, cet aspect semble donc naturel. Beaucoup de personnes considèrent même qu'il est esthétique.

D'autres trouvent ces aigrettes gênantes. Elles peuvent même gâcher le cliché d'un objet faible situé à proximité d'une étoile brillante ou d'une planète. Leur apparence lors des observations visuelles peut aussi être disgracieuse, notamment lorsqu'elles se manifestent sur l'image d'une planète faiblement grossie.

Les aigrettes des étoiles

Le support du miroir secondaire est habituellement maintenu dans le tube d'un télescope par trois ou quatre tringles métalliques rectilignes, c'est l'araignée. Les pattes de l'araignée provoquent une diffraction dans des directions privilégiées et créent ainsi les aigrettes.

La lumière est diffractée par chaque objet interceptant le faisceau lumineux qui forme l'image. La quantité et la distribution cette lumière sont liées à la forme de la silhouette de l'obstacle. Chaque tige rectiligne provoque deux aigrettes symétriques sur l'image de l'étoile. Celles-ci sont orientées dans une direction perpendiculaire à l'objet qui les provoque. Ainsi une araignée à trois pattes crée six aigrettes autour des étoiles mais elle en produit seulement quatre si elle a quatre tiges parallèles deux à deux.

Sur une autre page, je présente un article sur La diffraction de la lumière.

La lame de fermeture

Les aigrettes sont causées par les bras de l'araignée, supprimons-les donc!

Ceci est possible si on fixe le corps de l'araignée sur une lame de fermeture. Il s'agit d'une lame de verre à faces parallèles qui obture l'entrée de l'instrument. Cet élément optique est très rarement employé en dehors des lames correctrices des télescopes "Schmidt-Cassegrain" ou "Maksutov-Cassegrain". Il a l'avantage de supprimer la turbulence instrumentale mais il a le très grave inconvénient d'accueillir volontiers la rosée.

L'araignée avec des bras courbés

Les bras d'une araignée classique forment des aigrettes car elles diffractent la lumière dans un petit nombre de directions particulières. Il n'y aurait pas d'aigrettes si les bras diffractaient la lumière dans toutes les orientations.

Une façon de réaliser cette condition consiste à courber les pattes du support du petit miroir. Pendant plusieurs années nous avons utilisé cette solution sur notre télescope Newton de 260mm. Le corps de l'araignée était maintenu par des lames en acier inoxydable de 0,5mm d'épaisseur et 7cm de large que nous avions découpées dans une règle de tapissier.

Les aigrettes étaient très atténuées. Elles n'étaient pas complètement éliminées car la flexion des lames ne pouvait pas suivre une trajectoire parfaitement circulaire. Cependant, l'inconvénient majeur était le manque de rigidité. Malgré la consistance apparemment solide de son support, le miroir plan s'inclinait légèrement en fonction de l'orientation du télescope. Ces flexions rendaient impossible la réalisation de bons clichés des zones éloignées du zénith.

Les masques anti-aigrettes

Il existe une autre méthode pour donner aux bras de l'araignée une silhouette qui diffracte la lumière dans toutes des directions. Elle consiste à cacher les tringles sous des masques dont le profil ne présente pas d'orientation privilégiée.

La figure 2 montre un aspect que pourraient avoir ces masques. Il s'agit de huit caches circulaires. Cette première solution présente une obstruction de 22%. On peut multiplier le nombre des cercles qui définissent le masque. Avec dix cercles par pattes de l'araignée on obtient le cas de la figure 3.

Figure 2

Figure 2

Figure 3

Figure 3

Figure 4

Figure 4

L'obstruction est cette fois réduite à moins de 5% en théorie. En pratique la largeur du masque ne peut pas être nulle et sa silhouette correspondra à la figure 4, l'obstruction ne sera pas inférieure à 7%.

Figure 5

Figure 5

Figure 6

Figure 6

Une solution voisine est représentée en figure 5 et agrandie en figure 6. Cette fois l'obstruction peut descendre à 3,5%. Ce masque semble satisfaisant mais, contrairement aux apparences, sa réalisation n'est pas aisée. Nous préférons la solution évoquée en figure 7, nous l'utilisons sur tous les télescopes de l'Association Marseillaise d’AStronomie.

Figure 7

Figure 7

Figure 8

Figure 8

La figure 8 représente le profil de ce cache à l'échelle (approximative) correspondant à un télescope de 200mm avec un miroir secondaire de 50mm de petit côté. Cette silhouette exotique est en fait très similaire aux précédentes. Elle est délimitée par un cercle fractionné en plusieurs parties. La figure 9 décrit le traçage. Les indications numériques de ce dessin conviennent pour un cache anti-aigrettes de 100mm de long.

Pour réaliser un dispositif d'une longueur différente, on peut considérer que les différentes valeurs (ici exprimées en mm) sont en fait des pourcentages de la longueur totale du cache "L".

On obtient la valeur de L en divisant par deux la différence entre les diamètres des miroirs.

L'obstruction provoquée par ce système est d'environ 7% (perte de 0,07 magnitude!), On peut la comparer à celle du miroir secondaire qui vaut environ 5%. Les aigrettes sont complètement éliminées.

Réalisation

Nous découpons ces caches dans une plaque de bakélite cuivrée. Ce matériau est à l'origine destiné à la réalisation de circuits imprimés pour l'électronique. Il est plus facile à travailler que l'époxy. Nous fixons chaque élément à l'aide de trombones en acier soudés sur le cuivre (figure 10). Les masques peuvent ainsi être agrafés sur les bras de l'araignée. De plus il est aisé de les démonter, ceci vous permettra de mieux apprécier l'efficacité du montage.

Pour réaliser ce dispositif nous devons considérer le rayon R tel que :

Figure 9

Figure 9

Figure 10

Figure 10

Les deux figures suivantes illustrent d'autres solutions.

La figure 11 évoque l'utilisation d'un serre-feuilles, c'est un accessoire destiné à relier des feuilles de papier qui s'achète auprès d'un papetier et qui est long de 29,7cm. Il faut choisir un modèle dont la pince est fermée au repos comme celui de la photo. On coupe deux morceaux et on les colle sur l'anti-aigrette avec une colle époxy. Pour le montage sur l'araignée, il suffit de glisser le bras de celle-ci dans la pince du serre-feuilles.

Enfin, n'oublions pas la solution préférée des passionnés de la fabrication mécanique présentée sur la figure 12. Ces deux pinces-à-vis sont collées sur l'anti-aigrette avec de la colle époxy.

Figure 11

Figure 11

Figure 12

Figure 12

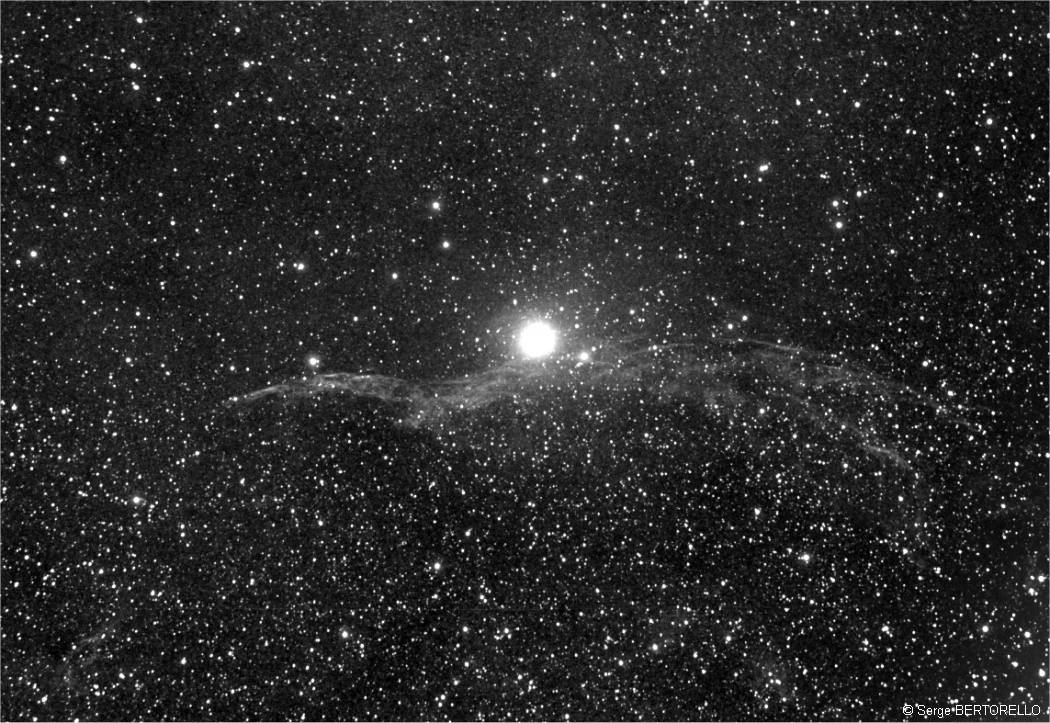

Vous pouvez voir le résultat sur la figure 13. Les bras de l'araignée de notre télescope de 260mm sont maintenant des morceaux de ruban d'acier tendus de 12mm de large. Ce support est très rigide et n'a pas les inconvénients des lames courbes que nous avons évoqués plus haut.

Comme vous avez pu le constater la forme des masques est relativement libre et peut vous laisser exprimer votre créativité artistique. Il y a certainement d'autres profils qui peuvent être utilisés. Ils pourront être plus aisés à réaliser, avoir une plus faible occultation ou tout simplement être plus beaux.

Dans cet article nous avons voulu vous montrer qu'il est simple de se débarrasser des aigrettes. Le prix à payer est une petite occultation supplémentaire de quelques centièmes de magnitude qui est parfaitement négligeable. Une autre conséquence est l'augmentation de la lumière diffractée, sa quantité est multipliée par Pi (3,1415...). Elle est infime quand on la compare à la diffusion de lumière par la poussière qui se dépose spontanément sur les surfaces optiques.

Alors, n'hésitez pas. Réalisez un jeu de masques anti-aigrettes pour votre télescope. Vous verrez ainsi de meilleures images, vous ferez de plus belles photographies et vous serez surpris par les exclamations admiratives de vos amis dès qu'ils verront l'ouverture de votre instrument.

Vous pouvez étudier une autre méthode pour atténuer les aigrettes sur le site ALTAZ d'olivier RUAU qui consacre une page sur un effet thermique observé dans les télescopes à réflexion.

Figure 13 : NGC6960, dentelle dans le cygne, l'étoile centrale est 52 cygni. Pose de 1h15 sur TP2415 hyper. au foyer du T260 F/D=4,6 avec correcteur de champ.

Figure 13 : NGC6960, dentelle dans le cygne, l'étoile centrale est 52 cygni. Pose de 1h15 sur TP2415 hyper. au foyer du T260 F/D=4,6 avec correcteur de champ.